PROFILE|プロフィール

梅田 拓也

同志社女子大学学芸学部メディア創造学科助教。独立系学術雑誌『メディウム』編集。専門はメディア理論。共著に『ポストメデイア・セオリーズ』(ミネルヴァ書房、2021年)。

私には朝、クローゼットを全開にしてその日に着る服を選び、汗を吸って汚れた寝間着を無造作に放り投げて着替え、そのまま家を出るという悪い癖がある。実�家暮らしが長かったため、放っておいても母が片付けて洗濯してくれるという甘えが身体に染み付いているのである。

そんな私も大学院への進学を機に、実家を離れ東京で一人暮らしを始めた。下宿を始めて間もない頃、何らかの用事で母に電話をする機会があった。その際に母から、私が実家を発った日に掃除のために部屋に入ったところ、いつものようにクローゼットが全開で寝間着は散乱していたと、笑い混じりに苦情を言われた。母は、そのあまりにも普段どおりの光景を見て、これを片付けておけば、夜になれば私が帰ってくるんじゃないかと思ったと言っていた。その言い方がなぜか印象的で、あれから6年たった今も克明に覚えている。

*

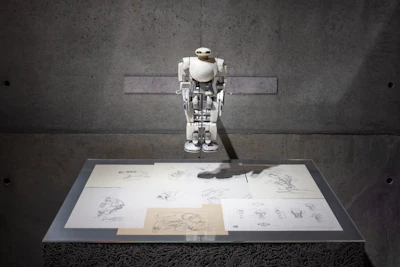

脱ぎ捨てられた服には、そこに誰かがいたという記憶が宿る。2019年に乃木坂の国立新美術館で開かれていたクリスチャン・ボルタンスキーの回顧展「クリスチャン・ボルタンスキー――Lifetime」に展示されていた、《ボタ山》という作品を見たときにもそう思った(1)。ボルタンスキーは、古着や写真といったどこにでもあるようなものを使って、記憶をテーマにした作品を作ってきたアーティストである(2)。《ボタ山》は、炭鉱跡にある捨て石の山のように、黒い服をうず高く積み上げたコンセプチュアル・アートだ。無造作に積み上げられた黒衣は、歴史的記録に残されずに死んでいった人々を暗示する。

だが、この作品で注��目すべきなのは、ボルタンスキーが積み上げた黒衣は、ほとんど同じ形と色をしており、それを誰かが着ていたという形跡が感じられないし、徹底的に匿名性が保たれているということだ(3)。これを踏まえると、《ボタ山》が表現していたのは、そのような死者たちそのものではなく、それを見る私たち生者の目線だと言えるのではないだろうか。今日も世界中で沢山の人々が死んでいる。だが私たちは、死者一人一人の痛みを視界から取り除き、その死者が喪われたことを悼む人々に目をつむり、漠然とした事象として片付けている。そう思うとこの作品は、死者を徹底的に不在のものとして捉える、私たちの冒涜的な態度を映し出していたと言えるかもしれない。

そのボルタンスキーもこの夏、来世へと旅立った。だが、その訃報を聞いた時、彼の痛みも、彼への悼みも、私にはどこか遠い世界のものであるかのように響いていた。黒い服がまた一枚脱ぎ捨てられた音だった。

*

ボルタンスキーの回顧展が開かれていた頃、そのすぐ近くにある六本木の森美術館では塩田千春の回顧展「塩田千春展:魂がふるえる」が開かれていた(4)。私は、ボルタンスキーの回顧展に行った数日後、塩田の回顧展にも訪れた。展示空間いっぱいに糸を張り巡らせて作ったインスタレーション《不確かな旅》や《静けさの中で》が人気だったらしく、多くの人がその中で記念撮影に興じていた。

だが、私の目に止まったのは、塩田が2001年の横浜トリエンナーレで発表した《皮膚からの記憶》というインスタレーションの記録だった(5)。泥まみれの巨大なドレスが吊るされ、その上からシャワーのようなもので水がかけられているという作品だ。実際にこの作品を見ることはできなかったが、記録だけでも異様な雰囲気を放っていたことを覚えている。

汚れた服には、それを着ていた誰かの記憶が宿る。普段あまり気にしないようにしているが、人間の皮膚からは汗や脂や垢や血液や細菌がこぼれ続けていて、それが服の裏側にべったりとついている。あるいは、その人が活動した場所で泥や埃や飛沫などを浴び続けていて、それが服の表面にべったりとついている。だから、服はそれを着用していた人にしか生み出せない汚れを纏っている。塩田は次のように言う。「私にとって衣服は、まさに第二の皮膚のようなものです。(中略)ドレスは身体の不在を表し、洗っても皮膚の記憶は洗い落とすことはできません。」(6)――つまり、塩田がドレスから洗い出そうとしていたのは、もうそこには居なくなったはずの人の身体が、無意識のうちに残してしまった物質的な痕跡だったのだ(7)。

この記事をシェアする