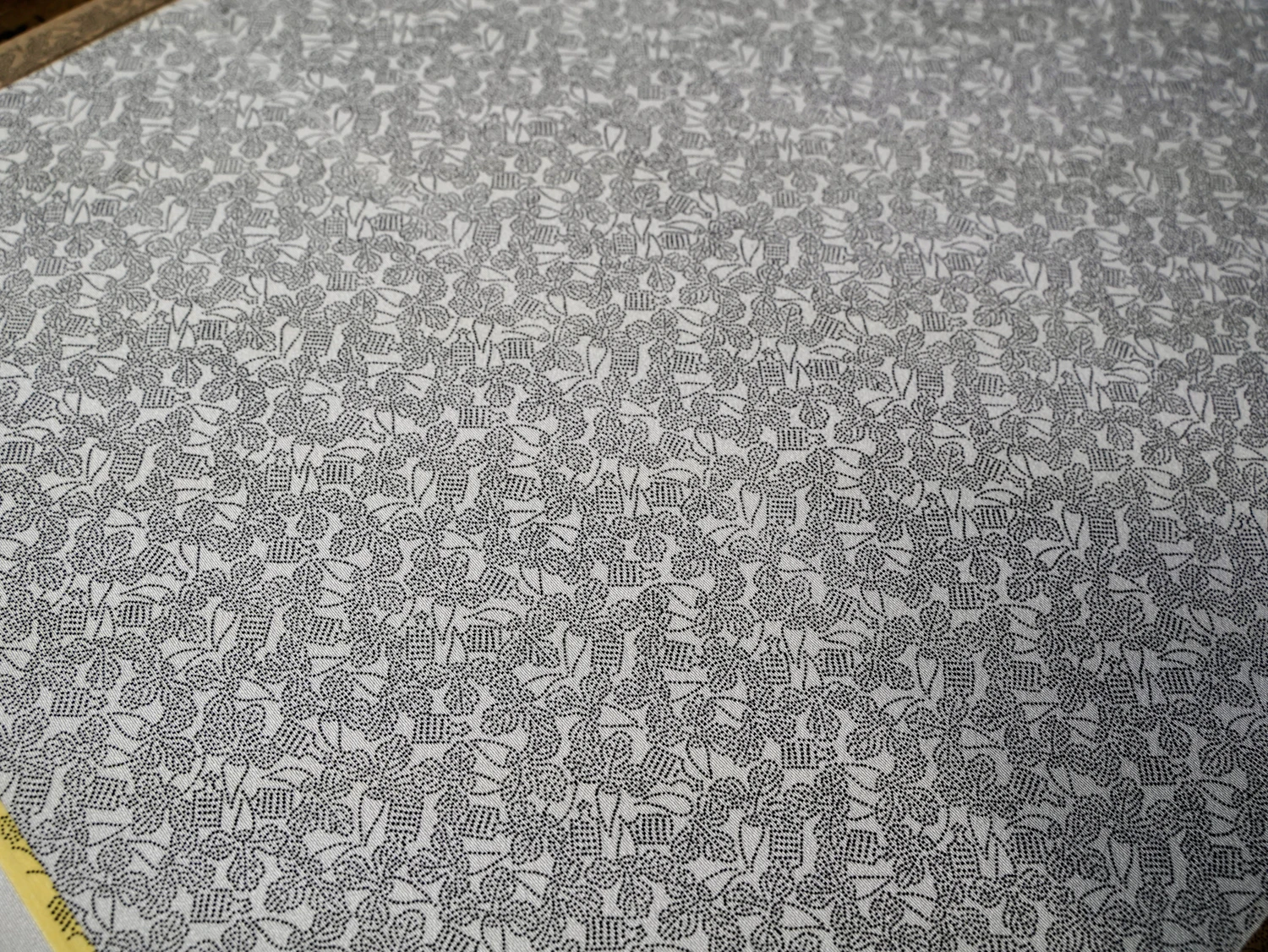

東京都八王子市にある石塚染工は、江戸小紋の染元である。石塚染工は伝統的な手作業で伊勢型紙を使用した細かな柄が特徴で、近づいても見えないほど細かい柄がその繊細な美しさを際立たせる。

1890年に創業し、現在は5代目である石塚久美子さんは日本の伝統的な染色技術を生かしつつ、現代的なデザインや色彩を取り入れた製作に取り組んでいる。

今回は江戸小紋の新たな可能性を広げ、伝統的な染色技術を次世代に継承していく取り組みについて、久美子さんにインタビューを実施した。

PROFILE|プロフィール

石塚 久美子(いしづか くみこ)

石塚染工 5代目

伝統工芸を続けることの素晴らしさ

はじめに、石塚染工の創業について教えていただけますか?

石塚染工は、初代石塚梅次郎が明治23年頃に小田原で染物業として立ち上げました。初代から2代目の金次郎までは江戸小紋ではなく、柄も大きくて色鮮やかな豪華な着物を製作していました。

その後、拠点を現在の八王子に移し、3代目の私の祖父である健吉の代になると、シンプルな着物が求められるようになり、江戸小紋の型紙を仕入れて製作を始めました。しかし、江戸小紋は柄の大きさや細かさがさまざまであるため、祖父の代は極と言われる細かな柄までは製作していませんでした。

その後、父である4代目の幸生の代で極鮫や縞を製作するようになり、今は私が5代目として引き継いでいます。

江戸小紋は途中から始められたんですね。

そうなんです。江戸小紋は同一の柄を1色で染めるのが基本ですが、私の父の代ではパーティーやお祝い事にも着られるような訪問着や、自分で柄を組み合わせてデザインする絵羽などもたくさん製作していました。

父は若い頃に図案や配色、着物のデザインの一部を自分で手描きで描き上げていたりもしました。当時はいろいろなことに挑戦していたようですが、時代の流れとともに、極鮫や縞などの難易度の高い江戸小紋に特化していくようになったんです。

明治30年に八王子に移転した理由や背景は何でしょうか? きれいな水が流れる浅川が近くにありますよね。

江戸小紋の製作には、染色した布を水洗いする工程が必要です。この工程は川の近くでなければできないため、川の近くに移り住んだのだと思います。

ゆえに石塚染工も水洗いのために八王子のなかでも浅川のあるこの地に工房を構えたのだと思います。

この記事は会員限定です。

登録すると続きをお読みいただけます。

会員登録でできること

- 会員限定記事の閲覧、

音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、

閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加

- メールマガジン配信で

最新情報をGET