荒々しくも温かい。いにしえの湖が育んだ伝統の土

信楽焼の造形的な力強さと、まるで人の肌のような温もりを感じさせる風合いは、その原料である陶土の特性に深く根ざしています。その故郷は、約400万年前に信楽の地にあった巨大な湖、琵琶湖の原型である「古琵琶湖」の湖底でした。悠久の時をかけて堆積した土砂や動植物の遺骸が、陶芸にとって理想的な粘土層、すなわち「古琵琶湖層群(こびわこそうぐん)」を形成したのです。この地質学的な恩恵こそが、信楽焼を他の産地と一線を画していると言えるでしょう。

職人たちは、この古琵琶湖層から採れる性質の異なる粘土を、作るものに応じて絶妙に配合します。ここで中心となるのが、主に2種類の粘土です。1つは「木節粘土(きぶしねんど)」です。これは植物の化石などを多く含む非常に粒子が細かい土で、強い粘り気、すなわち高い可塑性(かそせい、力を加えたときに形が崩れずに変形する性質)を持ちます。この粘土が、ろくろの上での滑らかな成形を助けます。

もう1つが「蛙目粘土(がいろめねんど)」です。これは石英や長石といった砂のような粗い粒子を含む粘土で、高い耐火性が特徴です。高温で焼いても形が崩れにくいため、作品の骨格となる強度を担います。特に、信楽焼の代名詞でもある大きな壺や陶器風呂といった「大物作り」には欠かせない存在です。成形を助けるしなやかな木節粘土と、骨格を支える強靭な蛙目粘土。この2つの組み合わせが、信楽焼ならではの大きく、そして温かみのある造形を可能にしてきたのです。

この独特の土がもたらす影響は、形の作りやすさだけではありません。信楽焼の美しさそのものを内包しています。土の中に含まれる鉄分は、窯の炎が起こす化学反応によって、オレンジがかった褐色、すなわち「火色(ひいろ)」として発色します。また、蛙目粘土に含まれる長石の粒は、高温で焼かれる過程で熔け、器の表面に白い斑点模様として現れます。これは「石ハゼ(いしはぜ)」と呼ばれ、精製しすぎない粗い土をそのまま使う信楽焼ならではの、土の力強さを物語る景色となります。興味深いのは、これらの美しい装飾が、職人が絵筆で描いたものではなく、土という素材そのものが炎と出会うことで自ずと現れる、素朴な美だという点です。まさに、いにしえの湖が残した大地の記憶が、炎によって器の表面に浮かび上がってくるかのようです。

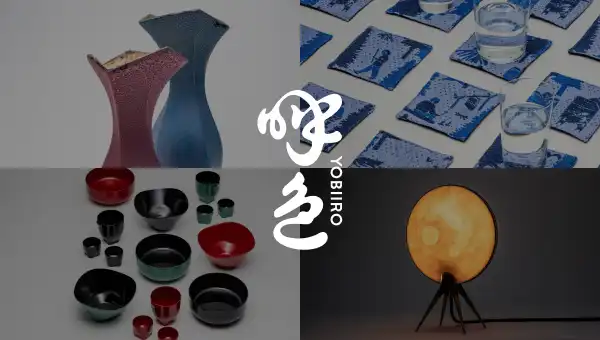

画像協力:卯山窯(株)卯山製陶

この記事は会員限定です。

登録すると続きをお読みいただけます。

- 会員限定記事の閲覧、

音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、

閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加

- メールマガジン配信で

最新情報をGET