ファッションデザインは新たな出会いを求め、異分野とのコラボレーションは新たな化学反応を引き起こす。特に建築分野とのコラボレーションは、新たな構造や素材の可能性を提示してくれる。

建築構造エンジニアの下田悠太さんは、折紙の幾何学と構造力学を研究する傍ら、ファッションブランド noir kei ninomiya とコラボレーション作品を発表している。今回は、下田さんが取り組むコンパクトに折り畳める構造や、軽量な膜テンセグリティ構造といった建築のアイディアをファッションに応用していくことへの可能性について、お話を伺った。

PROFILE|プロフィール

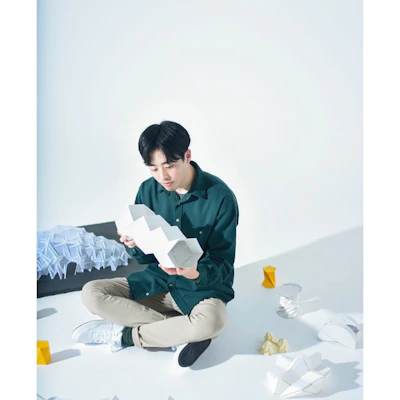

下田悠太

建築構造エンジニア。東京大学大学院修了。

受賞歴に「コロキウム構造形態の解析と創生2020」形態創生コンテスト 最優秀作品など。研究に、舘知宏准教授との共同研究「Flat-Foldable Rigid Origami with Uniform-Thickness Panels」(AAG2020)など。

折紙の幾何学と構造力学を背景に、コンパクトに折りたためる構造や軽量な膜テンセグリティ構造など建築の新たな形態に関する研究・制作を行っている。

Webページ

(Image Credit:濱田晋 / Shin hamada)

折り紙から着想した構造の探究

まず、下田さんの研究の概要、関心について教えてください

研究の専攻は、建築の構造力学と呼ばれるもので、建築の形や材料、力学を考える分野です。大きい建築をつくるという問題を解くときもあれば、複雑な形をどう作るかを探求することもあります。それに加えて、私は折紙の幾何学というものに興味を持っています。大学院では、建築構造と折り紙の幾何学をどう融合できるかについて、研究を行っていました。折り紙と一括りに言っても色々な側面があり、大きく分けると、ひとつは紙を折ると強くなるという性質です。折り紙の工学としてよく利用される、折板構造と呼ばれるものです。そしてもうひとつが、平面を追って立体に変形できるという特徴です。平面だと作業がしやすく、材料としても手に入りやすいため、そこから立体物ができるというのはメリットが大きいのです。こういったものが、折紙の幾何学を工学的に応用可能な部分となります。

この記事は会員限定です。

登録すると続きをお読みいただけます。

会員登録でできること

- 会員限定記事の閲覧、

音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、

閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加

- メールマガジン配信で

最新情報をGET

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

関連記事

RELATED ARTICLES

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

CONTACTお問い合わせフォーム

ご質問やご要望がございましたら、以下のフォームに詳細をご記入ください。

.png?w=400&fm=webp)