ファッションが多様化した現在において、男性が女性のファッションアイテムを取り入れたり、逆に女性がメンズライクなコーデを楽しんだりすることは、当たり前になっている。ファッションブランドも今日の社会的な変化に応じて、特定のジェンダーに依拠しない服飾デザインを取り入れるようになってきた。

歴史的にみた場合、異性の服飾を身につけることは特異なことと見なされており、当時のジェンダー規範などと大きな関係があった一方で、昔から異性装をする人々は存在しており、その理由が研究から明らかになってきている。

それでは、そもそも服飾における性差はどのようにして誕生したのだろうか。そして、異性装をする人々にはどんな理由があり、近年のジェンダーレスファッションとはどんな関係性にあるのだろうか。

そこで今回、西洋服飾史を専門にするお茶の水女子大学の新實五穂准教授に、異性装の歴史や現在のジェンダーレスなファッションについてお話を伺った。

PROFILE|プロフィール

新實五穂(にいみ いほ)

お茶の水女子大学基幹研究院人文科学系准教授。

専門は西洋服飾史、ファッション文化論。

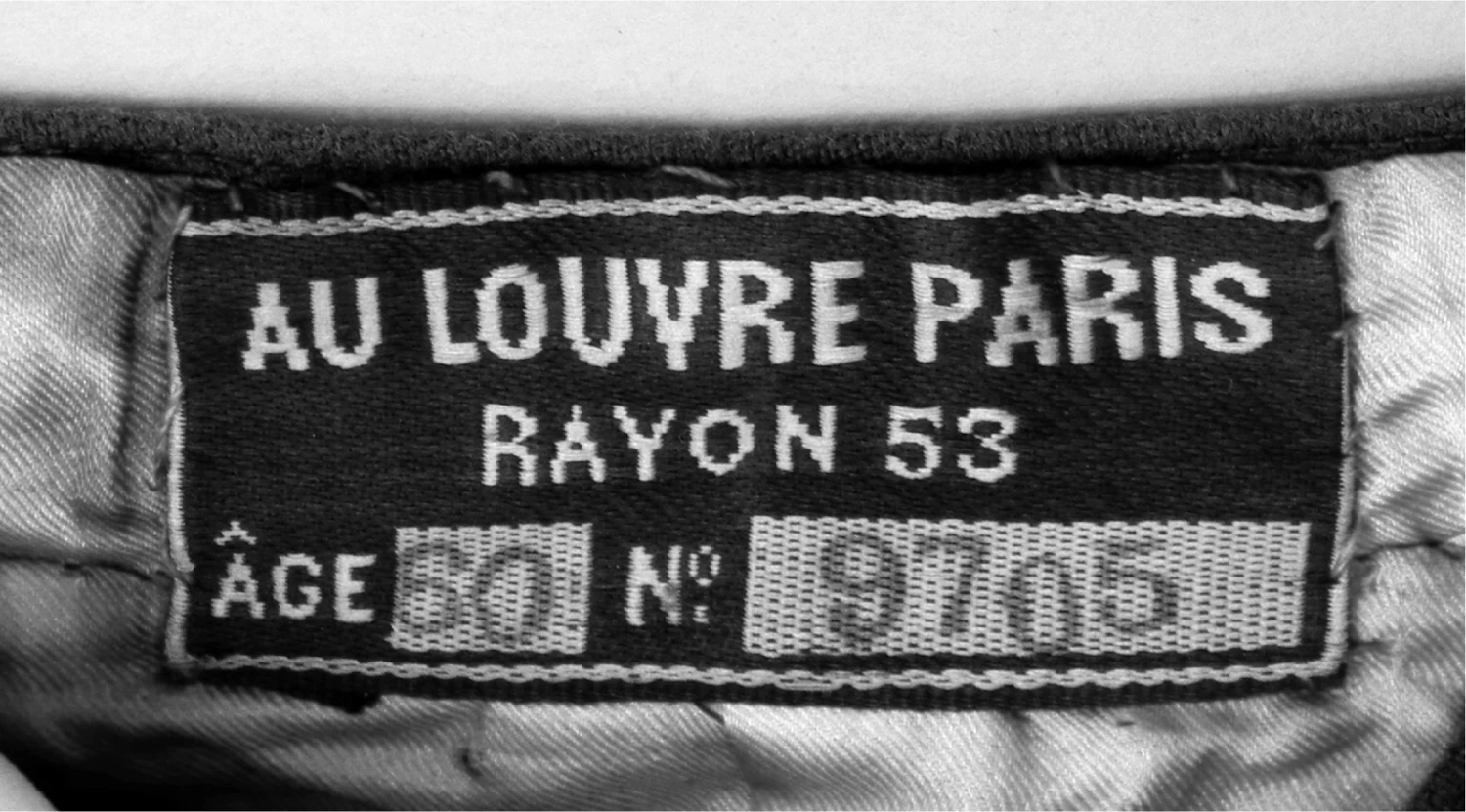

主な著作として、単著に『社会表象としての服飾―近代フランスにおける異性装の研究―』(東信堂、2010年)、共著に『フランス・モード史への招待』(悠書館、2016年)、編著に『歴史のなかの異性装』(勉誠出版、2017年)などがある。

はじめに、新實先生のご研究について教えてください。

これまで、服飾における性差を研究し続けてきました。服装を事例にしたジェンダー研究と言っても良いかもしれません。具体的には、服飾産業の基盤が作られたとされる19世紀フランスにおいて、ジェンダー規範や慣習的なドレスコード、理想的な身体イメージなどが、いかにして構築されたのかを調査しています。この記事は会員限定です。

登録すると続きをお読みいただけます。

会員登録でできること

- 会員限定記事の閲覧、

音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、

閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加

- メールマガジン配信で

最新情報をGET

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

関連記事

RELATED ARTICLES

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

CONTACTお問い合わせフォーム

ご質問やご要望がございましたら、以下のフォームに詳細をご記入ください。

.png?w=400&fm=webp)

.jpg?w=400&fm=webp)