ファッション雑誌をパラパラとめくりながら、最新のファッションアイテムにめどをつける。これだと思って同じ商品を買ってみても、姿見に映る自分の格好はどこか不格好だ。この雑誌のモデルと自分とはなにが違うのだろう。やっぱりモデルは別格だな。

こんな経験をした人は、少なくないはずだ。最新のファッションを華麗に着こなし、人々の憧れの的となる職業。それがファッションモデルといえるだろう。最近では、歌手や芸能人もファッションモデルとして活躍をみせている。

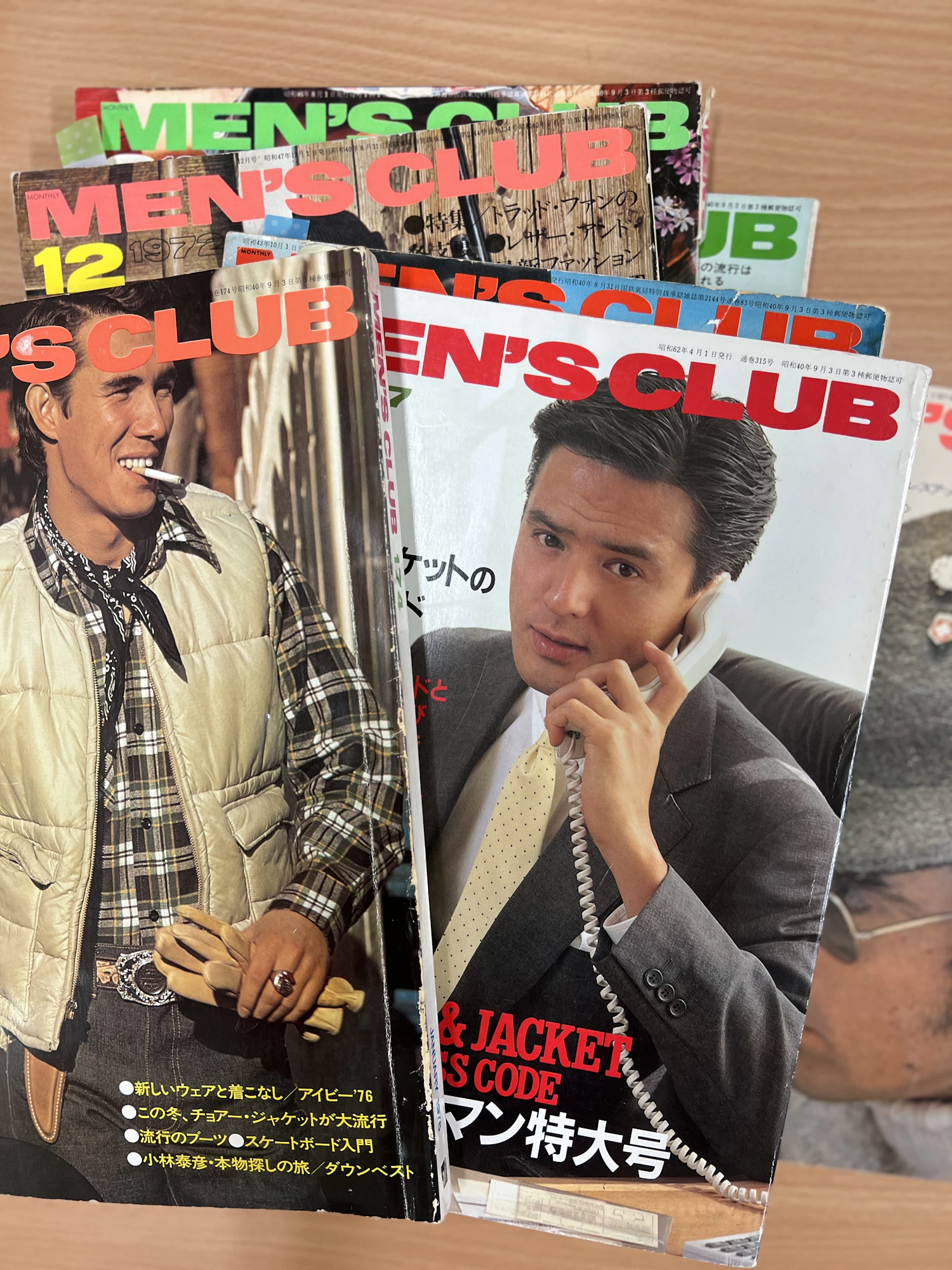

とはいえ、いつからファッションモデルは存在しているのだろう。そもそもファッションモデルは憧れの職業だったのだろうか。そんな疑問から、男性ファッションモデルの研究をされているシドニー大学の門傳昌章さんにお話を伺った。

PROFILE|プロフィール

門傳昌章(もんでん まさふみ)

シドニー大学言語文化研究学部日本研究学科専任講師。シドニー工科大学博士課程を修了。シドニー工科大学デザイン学部ポストドク研究員、西オーストラリア大学社会文化研究学部アジア研究科専任講師を経て、2022年より現職。専門は日本のポピュラー・ファッション・視覚文化と近代文化史であり、マンガ、バレエ、ミュージックビデオ、広告文化、フィギュアスケートなどについての論文多数。主な著書に『Japanese Fashion Cultures: Dress and Gender in Contemporary Japan』(Bloomsbury Academic, 2015) など。

はじめに、これまでのご研究を教えてください。

専門は日本のポピュラーカルチャーです。ファッションや雑誌、ミュージックビデオ、映画などにジェンダーや社会、歴史がどのように反映されているのかを研究しています。ファッションの研究を始めたきっかけは、文化の国際化に興味があったからです。オーストラリアに限らず、日本のファッションは非常に珍しいもので、たとえばゴスロリに代表されるふりふりな服などを日常に落とし込むのは西洋では考えられないことでした。

この記事は会員限定です。

登録すると続きをお読みいただけます。

会員登録でできること

- 会員限定記事の閲覧、

音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、

閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加

- メールマガジン配信で

最新情報をGET

この記事をシェアする

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

人気記事ランキング

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

CONTACTお問い合わせフォーム

ご質問やご要望がございましたら、以下のフォームに詳細をご記入ください。

.jpg?w=400&fm=webp)

.jpeg?w=400&fm=webp)