PROFILE|プロフィール

山岸 紫(やまぎし ゆかり)

北海道大学大学院 国際広報メディア・観光学院 博士課程。2021年より日本学術振興会特別研究員(DC2)。専門は観光社会学、工芸観光論。直近の業績は、「工芸観光における体験・交流の商品化―体験型観光「高岡クラフツーリズモ」を事例としてー」『観光研究』35(1):(印刷中)。

Researchmap

私には、「日本」をファッションとして消費し身にまとっていた時期がある。それは、転勤族かつ帰国子女として育ってきた私が経験したアイデンティティ・クライシスに起因する。私は22歳のとき、「日本」という唯一無二の故郷を発見し、「日本」にのめり込んだ。同時に、「日本」に大きく困惑もした。本コラムでは、私の社会文化的アイデンティティをめぐる喪失と疎外、発見と解放の軌跡をたどる。「日本」をまとうことは、当時の私にとっていかなる意味を持っていたのだろうか。

故郷を喪失する

Once there was a way to get back homeward

Once there was a way to get back home

Sleep pretty darling, do not cry

And I will sing a lullaby(Paul McCartney, “Golden Slumbers”より)

私の両親は転勤族だった。ゆえに私は「ふるさと難民」[1]だ。3歳のころから引っ越しと転校を繰り返してきた。だから、地元、方言や幼馴染、そして何より故郷というものに強い憧れとコンプレックスを抱いている。たとえば学部生のとき、石川県民会と道民会と、帰国子女などを含めた留学生コミュニティに出入りしていた。その中で一番居心地が良かったのが、留学生コミュニティである。なぜなら、それが「よそ者」の集まりだったからだ。

この故郷喪失という状態は、私のアドレセンスにおいて、自�己アイデンティティをめぐる大きな渇望と困惑をもたらした。私はどこから来たのか。そして次はどこへ行くのか。私は何者なのか。何者になりたいのか。ひとつの通過点から次の通過点へと漂流していた私は、無自覚のうちに大きな喪失感を抱えていたのである。

帰国子女という「他者」になる

Oh, I’m an alien, I’m a legal alien

I’m an Englishman in New York

Oh, I’m an alien, I’m a legal alien

I’m an Englishman in New York(Sting, “Englishman in New York” より)

私は帰国子女だ。当時、私自身にそんな認識はなかったのだが、周りがそう認識していたし、そうしたかったようだ。初めてアメリカへ渡ったのは小3の夏のことである。小5の春に日本に戻ってから、小中高でクラスが変わるたびに「帰国子女なんでしょ? 英語喋ってみて!」と言われた。

帰国子女が「他者」なのだとわかったのは、高校生のときだった。英文科に進学した私は、やっとみんなと楽しく英語の勉強ができる! と、心を躍らせていた。その期待を打ち砕いたのが、「純ジャパ」[2]という言葉である。純粋にジャパニーズ。海外にルーツを持つ人やミックス、帰国子女ではない、日本で生まれ日本で育った日本人を指していた。民族差別的な意図はなく、「〇〇さん、純ジャパなのに英検準一級取ったって。すごいね!」というように、英文��科における英語力の評価という特定の文脈において使われていた。裏を返せば、私のような非・純ジャパは、英語力において評価の対象から排除される。そして「あなた(帰国子女)には私たちの努力がわからないよ」と、言われてしまう。

私も、「彼ら」を他者化していった。「確かに私にはわからない。でも彼らにもわからない。私がどれだけ努力(苦労)して英語を習得してきたのかが」Be yourself, no matter what they say. 「彼ら」と「私」の境界線をここまで強く認識した最初の経験が日本においてだったというのは、今考えても興味深い。

しかし、私は彼らのポリティクスに抗おうとは思わなかった。私の目は世界へと向けられていたからだ。国際機関への就職を夢見て、私は高3で初めて「日本」という記号を消費した。それは、美しい織りの生地で仕立てられた名刺入れだった。将来、海外で働いたときにこれがポケットから出てきたらカッコいいなと、純粋にそう思ったのだ。周囲から貼られた「他者」というレーベルをうまく着こなす術は、この頃には身についていたようだ。

Discovering JAPAN

あゝ日本のどこかに

私を待ってる人がいる

いい日旅立ち 夕焼けをさがしに

母の背中で聞いた歌を道連れに(谷村新司、『いい日旅立ち』より)

学部4年目、22歳にして、私は「故郷」を発見した。約1年のアメリカ留学から帰国し、私にも「故郷」が用意されていたことに気付いた。日本だ。

初めて直視した日本は、とても美しかった。私は「日本」の断片をかき集め、その記号の海へダイブしていた。細長いハの字の眉を描き、簪を挿し、生け花を習いに和室へと足を運んだ。「日本文化」の輪郭や本質を掴もうと、日本美術史、茶の湯、秋田農村学といった講義を履修した。私は発見したばかりの「故郷」について、ほとんど何も知らなかった。

この記事をシェアする

CONCEPT MOVIE

Fashion Tech Newsのビジョンを表現したコンセプトムービーを公開中

PICKUP CONTENTS

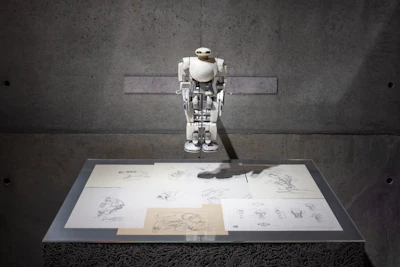

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

CONCEPT MOVIE

Fashion Tech Newsのビジョンを表現したコンセプトムービーを公開中

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

.jpg?w=400&fm=webp)