工芸と聞けば、日本を代表する伝統文化のひとつであり、古くから伝わる技術というイメージが強いだろう。しかしながら、そんな工芸をデジタル技術と融合させることで、新たな創作を生み出す試み、「KOGEI Next」が登場した。

「KOGEI Next」では、CTやAR技術を用いた作品などを発表しており、金属の循環をテーマにした作品である「都市鉱山プロジェクト」も発表。これらの作品は、3月に開催されるアートフェア東京2022においても展示が予定されている。今日、工芸はどのような状況にあり、「KOGEI Next」にはどのような狙いがあるのか。「KOGEI Next」を牽引する株式会社クロステック・マネジメント取締役の江口哲平さんに、事業の狙いと経緯を伺った。

PROFILE|プロフィール

江口哲平

デザイン×テクノロジーを起点にIoTクリエ―ターの育成やスタートアップ事業を支援する株式会社クロステック・マネジメント取締役。一般社団法人アートハブ・アソシエーション理事、株式会社電通京都支�社 文化事業推進部長を兼務。

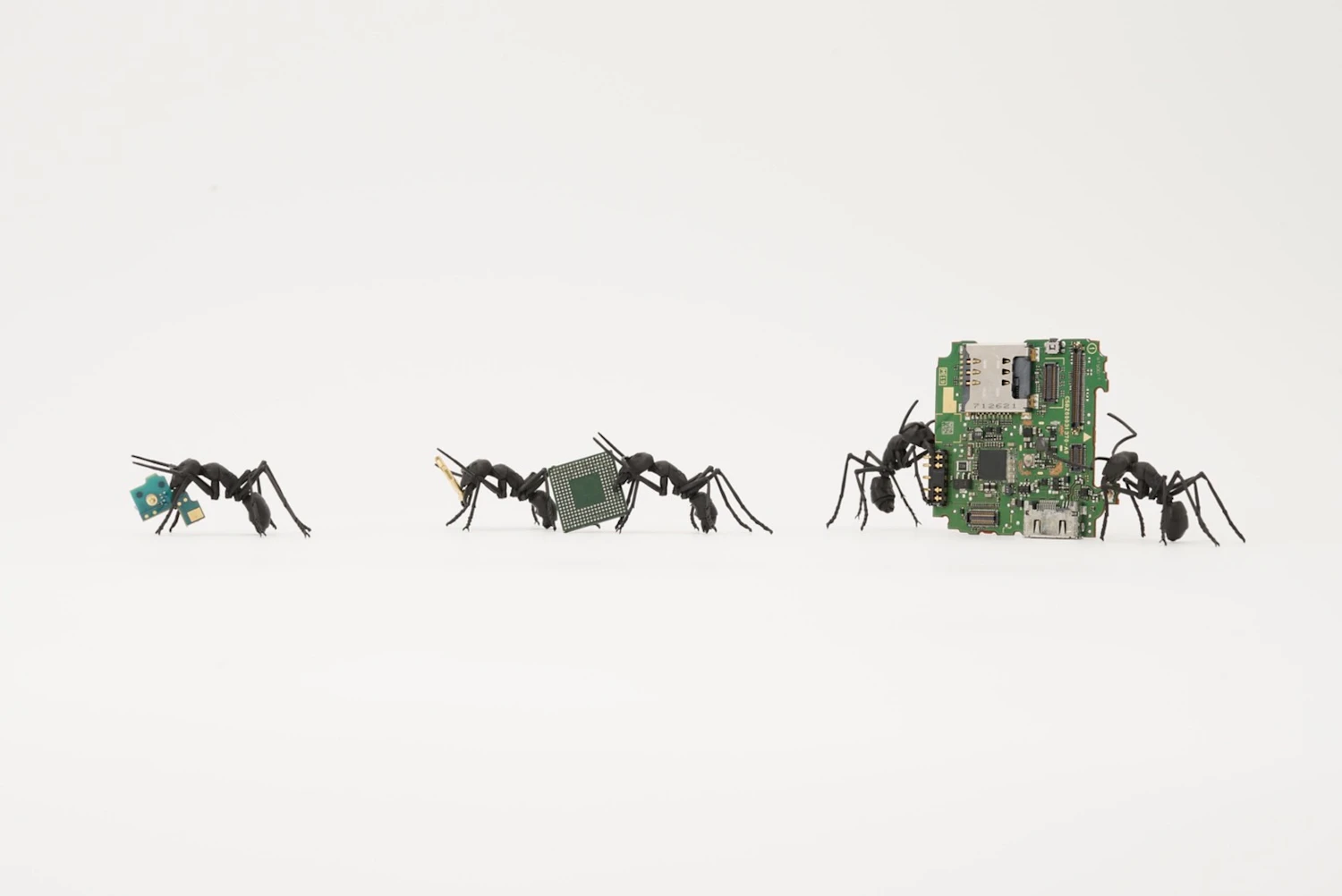

ヘッダー画像:満田 晴穂 《自在大蟻行列 -円環-》

現代アートと工芸、工芸と伝統工芸

まず、「KOGEI Next」の概要や設立の経緯を教えてください。

「KOGEI Next」は、工芸というものの価値向上を目指し、ジャンルを超えて共創していこうというプロジェクトです。クロステック・マネジメントと京都にある古美術鐘ヶ江というギャラリーが共同で主催しています。プロジェクト設立の背景には、日本の工芸の窮状に対する鐘ヶ江さんの危機意識がありました。日本の工芸はもともと約150年前の、パリやウィーンの万博で披露されて世界的に知られることとなりました。今もどちらかというと国外から評価されております。とはいえ、国外でもいわゆる現代アートと工芸の間にはヒエラルキーがあり、圧倒的に現代アートの方が評価が高いです。工芸にも本当に素晴らしい作品がありますが、今のアート業界では全く評価が違うと。それは作品額にも反映されています。現代アートだと、著名なアーティストですと何億という金額でオークションで落札されますが、工芸の世界では特に現代作家の作品はどんなに高くても数千万円と桁が異なる状況です。

また、工芸というと伝統工芸を思い浮かべる方がほとんどだと思います。もちろん、伝統工芸は重要なのですが、江戸時代や明治時代の作品や著名な作家の作品といった古美術品だけに価値がつき、現代の工芸作家の素晴らしい技術があまり評価されていないということにも、鐘ヶ江さんは懸念を抱いていました。

また、工芸というと伝統工芸を思い浮かべる方がほとんどだと思います。もちろん、伝統工芸は重要なのですが、江戸時代や明治時代の作品や著名な作家の作品といった古美術品だけに価値がつき、現代の工芸作家の素晴らしい技術があまり評価されていないということにも、鐘ヶ江さんは懸念を抱いていました。

この記事は会員限定です。

登録すると続きをお読みいただけます。

会員登録でできること

- 会員限定記事の閲覧、

音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、

閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加

- メールマガジン配信で

最新情報をGET

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

関連記事

RELATED ARTICLES

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

CONTACTお問い合わせフォーム

ご質問やご要望がございましたら、以下のフォームに詳細をご記入ください。

.JPG?w=400&fm=webp)

.png?w=400&fm=webp)

.jpg?w=400&fm=webp)