新型コロナウイルスの感染拡大により、ファッション業界のデジタル化が急務となっている。これまでオフラインでできていた業務をオンライン化する動きも増えてきている。そんななか、park&port株式会社が「PORTUS CLOUD(ポルタスクラウド)」をリリースした。

「PORTUS CLOUD」は「アパレル産業をエンパワーメントする」というミッションのもとに開発を進めている、アパレルメーカーの「営業」に特化した業務支援クラウドシステムだ。今回はpark&port株式会社の創業者である櫟山(いちやま)さんに同サービスの開発背景をめぐるお話を伺った。

企画の情報をすべてデータベースに登録

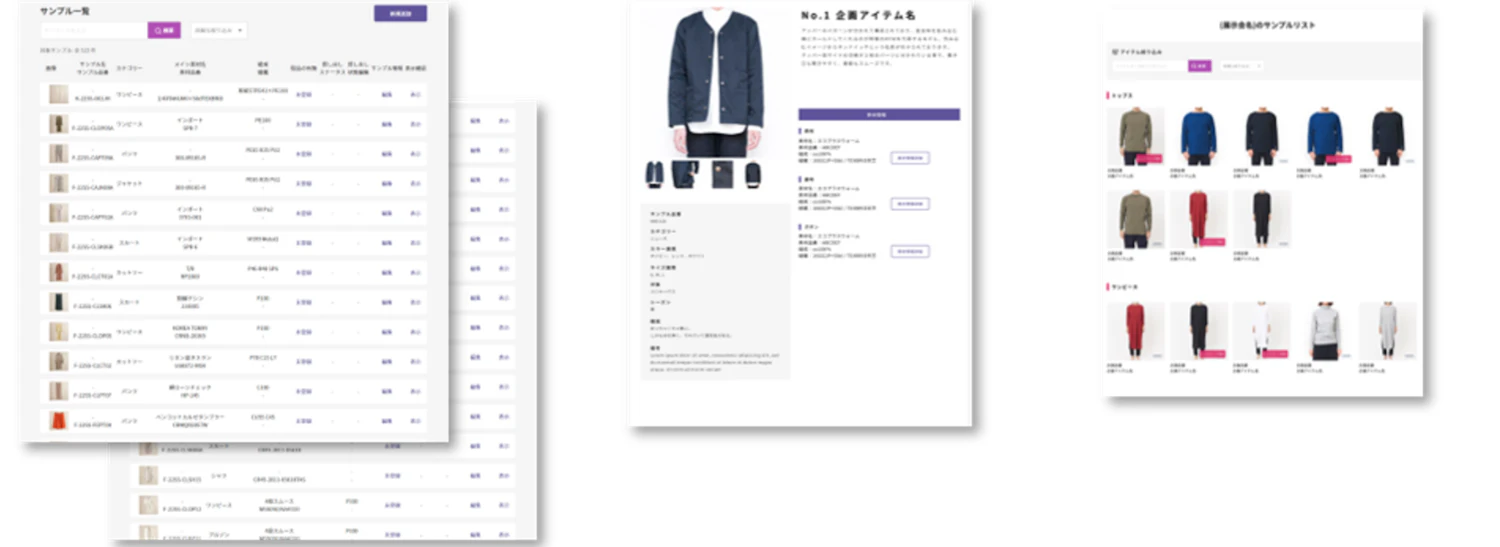

「PORTUS CLOUD」��はアパレル・ファッション事業者の“商材情報”をデジタル化することで、業務DXを実現するクラウドシステムだ。「PORTUS CLOUD」は、最終製品を取り扱うブランドや企画を行うメーカー、ものづくりの提案を行う商社が取り扱う商材や、画像や動画、組成、素材、仕様書、検査データなど煩雑な管理になりがちな詳細情報を網羅し、データベースにする。現在ODMやOEM事業を行なっている商社やメーカーでは提案用の企画サンプルの管理が煩雑だったり、管理そのものを行なっていないなど、本来は多くの企画のなかから提案したり要望に応えたり、過去の実績を参照して精緻な提案に活用できるはずだが、現在はそれらのアセットを活用しきっている会社は数少ない。

この記事は会員限定です。

登録すると続きをお読みいただけます。

会員登録でできること

- 会員限定記事の閲覧、

音声読み上げ機能が利用可能 - お気に入り保存、

閲覧履歴表示が無制限 - 会員限定のイベント参加

- メールマガジン配信で

最新情報をGET

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

関連記事

RELATED ARTICLES

CONCEPT VIDEO

「fashion tech news」のロゴがリニューアル、新コンセプトビデオも公開

PICKUP CONTENTS

伝統工芸の価値を伝え、過去から未来への架け橋となるコンテンツをお届け。

CONTACTお問い合わせフォーム

ご質問やご要望がございましたら、以下のフォームに詳細をご記入ください。

.JPG?w=400&fm=webp)

.png?w=400&fm=webp)